Fuente: UVadivulga Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid

Cuatro ojos ven más que dos. La premisa es sencilla, pero a más de 700 kilómetros del objeto de observación, esos ojos, aunque sea por duplicado, tienen que ser muy precisos.

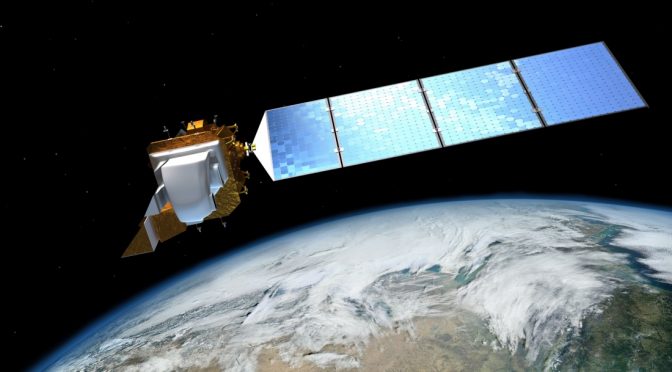

A esa distancia orbitan los satélites Landsat 8 y Sentinel 2. A través de sus fotografías, ambos proveen de información valiosa en la gestión forestal de las zonas incendiadas.

Las universidades de Valladolid y León han desarrollado un proyecto de investigación para tener una mejor visión de los sistemas forestales tras los fuegos e integran esta información gráfica satelital para ayudar a los gestores a tomar mejores decisiones en la evaluación del daño, la reforestación y otras acciones de recuperación.

La familia de satélites estadounidenses Landsat observan la Tierra desde 1972. En 2013 se lanzó la octava generación, un dispositivo que proporciona imágenes en las que cada píxel representa 30 metros cuadrados de la superficie terrestre. Es una precisión considerable si se tiene en cuenta que sobrevuela el suelo a 705 kilómetros de altura.

El aparato revisita la misma zona del globo cada 16 días y capta información en diferentes longitudes de onda, desde el visible del ojo humano al infrarrojo cercano y medio del espectro electromagnético.

Cuando se produce un incendio forestal, se puede comparar la situación previa con la posterior, y así establecer el grado de afectación del terreno. Por su veteranía, se ha convertido en un estándar en este tipo de operaciones.

“A pesar de su precisión, el sistema se puede mejorar. A veces, hay nubes u otras condiciones ambientales que reducen las posibilidades de comparar dos imágenes.

Esperar dieciséis días a otra pasada del satélite reduce la información, puesto que la vegetación puede cambiar en ese tiempo. Se hacía necesario buscar una alternativa mejor”, explica Carmen Quintano, coautora de la investigación y profesora del Departamento de Tecnología Electrónica y del Instituto de Gestión Forestal Sostenible del campus de la UVa en Palencia.

El equipo investigador se fijó en el programa europeo Sentinel. Más reciente que el estadounidense, se considera uno de los programas de observación terrestre más importantes de la actualidad. El subprograma Sentinel 2 está basado en dos satélites gemelos, lanzados en 2015 y 2017.

O uno u otro pasan por el mismo punto del globo terráqueo cada cinco días y su resolución espacial es de entre diez y veinte metros.

Este subprograma trabaja en las mismas longitudes de onda que el programa Landsat, por lo que añade longitudes situadas en el límite del rojo, entre el visible y el infarrojo cercano, y por lo tanto, complementarias a las del satélite estadounidense.

Incendio de Acebo

En un trabajo publicado en la revista internacional International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, el equipo castellano y leonés emplea datos de ambos satélites en un caso real, el incendio forestal de Acebo (Cáceres) de agosto de 2015.

En esta zona de la sierra de Gata, el fuego arrasó aproximadamente 8000 hectáreas, en un paisaje dominado por pinos (Pinus pinaster) y rebollos (Quercus pirenaica).

Al combinar las imágenes de ambos satélites, el equipo científico observó que, aunque la precisión final de la estimación de daños en la vegetación fuera un poco menor que la obtenida basadas exclusivamente en datos del satélite estadounidense, había más información para comparar la situación previa y la posterior a aquel desastre ambiental.

Este trabajo permite abrir nuevas perspectivas en la gestión del territorio, especialmente en situaciones como las de los incendios forestales. “A partir de mapas de severidad precisos, se pueden establecer políticas de recuperación del terreno que incluyan repoblaciones o evaluación del daño del suelo más adecuadas”, indica Quintano.

Además de esta línea de investigación, la Universidad de Valladolid también trabaja aplicando modelos de mezclas espectrales para evaluación del daño provocado por los incendios forestales.

Esta técnica emplea todas las bandas del espectro electromagnético, y frente a las dos o tres bandas empleadas en las estimaciones basadas en índices espectrales.