Fuente: Gabinete de Comunicación de la UVa

El Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid forma parte del proyecto insignia CIRCULAR BIOCARBON, que arrancó esta semana, y que ha sido financiado con más de 23 millones de euros para desarrollar una biorrefinería, la primera de su clase en Europa, diseñada para convertir la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora en productos de valor añadido, desde piezas mecánicas móviles, hasta cámaras de visión nocturna y dispositivos para telecomunicaciones 5G.

El proyecto, que recibió la máxima calificación de la Comisión Europea, involucra a 11 socios de cinco países europeos (incluídos España, Italia, Dinamarca, Francia y Alemania) y es un hito para toda Europa debido a su escala de implementación (nivel industrial), así como a su potencial de replicabilidad.

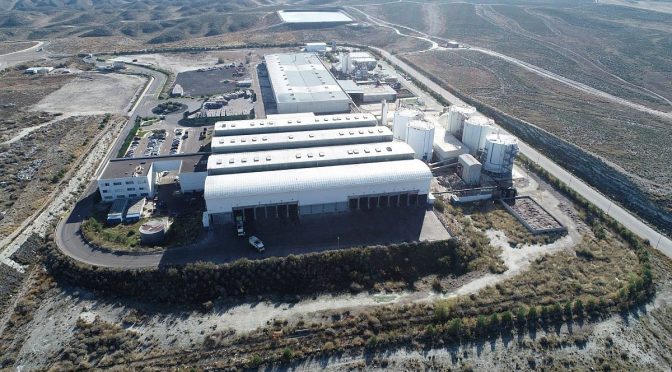

La biorrefinería es un modelo único e integrado con las líneas de proceso para la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora que se implementarán en dos ubicaciones: Zaragoza (España) y Sesto San Giovanni (Italia).

La construcción en España se iniciará en 2022 en las instalaciones del centro de I+D+i “Alfonso Maíllo”, y en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza y ubicado en el Parque Tecnológico de Reciclaje (PTR). Al finalizar el proyecto, estará en pleno funcionamiento una biorrefinería a escala comercial diseñada para tratar todos los biorresiduos producidos por una ciudad de tamaño medio.

Urbaser, empresa global de gestión medioambiental, y Socamex, filial de aguas de Urbaser, coordinarán este proyecto quinquenal. En palabras de Eduardo Fernández, Director de I+D+i de Urbaser: “CIRCULAR BIOCARBON es un proyecto de economía circular, donde se construirá y explotará la primera biorrefinería para el tratamiento conjunto de residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora a nivel industrial. Este tiene como objetivo valorizar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y los lodos de depuradora procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales en productos de valor añadido.”

El Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid, unidad de Investigación del programa “Escalera de Excelencia” de la Junta de Castilla y León cofinanciado por FEDER, producirá microalgas a partir del dióxido de carbono residual del biogás (previamente separado mediante limpieza del biogás)mente separado) y los nutrientes del digestato procedente de reactores anaerobios en un fotobiorreactor de 1500 m2. También producirá, y biomasa bacteriana metanotrófica a partir de biogás en un fermentador de 40 m3. El equipo de investigación estará compuesto por Raúl Muñoz, Silvia Bolado, Pedro García, Raquel Lebrero, Elisa Rodríguez y Edwin Hoyos.

CIRCULAR BIOCARBON sentará las bases para la demostración, a nivel comercial, de la viabilidad de una biorrefinería como nuevo modelo de tratamiento de residuos para las ciudades. Abrirá el mercado a nuevos productos y nuevos marcos modelos empresariales basados en una visión circular del tratamiento de residuos en las ciudades y ayudará a allanar el camino hacia una bioeconomía sostenible.

El proyecto ha recibido financiación a través de la Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) que se estableció en 2014, y tiene como objetivo implementar la Agenda de Investigación e Innovación Estratégica (Strategic Innovation & Research Agenda, SIRA), que fue desarrollada por la industria en colaboración con la UE para realizar implementar una economía de base biológica como parte del “Plan de acción de economía circular para Europa”.

Más información en: www.circularbiocarbon.eu